■ 住宅の暖房

寒い冬を快適に過ごすため、人類はさまざまな暖房装置を考え出してきました。

少し考えただけでも焚き火、囲炉裏、火鉢、こたつ、石油/ガスストーブ、石油/ガスファンヒーター、エアコン、電気ヒーター、ホットカーペット、床暖房、パネルヒーター、オイルヒーター、暖炉、薪ストーブ、ペレットストーブ…など、いくつでも思いつきそうです。

これらの暖房方式のうち、ここでは床暖房、パネルヒーター などのように「全体暖房」と呼ばれるものについてご紹介します。

■ 全体暖房(セントラルヒーティング)とは

床暖房された住宅では、室温20℃ぐらいでも軽装で快適に過ごせる。(北越融雪)

「全体暖房」はセントラルヒーティングとも呼ばれ、住宅の一部だけを暖房する「部分暖房」「局所暖房」(例えばこたつやホットカーペット、石油ストーブや石油ファンヒーターなど)と比較して、建物全体を暖房するものを指します。

全体暖房のメリットとしては以下のようなものが挙げられます。

- 部屋ごとの温度差が少なくなるため「ヒートショック」と呼ばれる、急激な温度差による体調不良を予防することができる

- 壁面・床面など建材自体が暖まっていることで熱輻射が生じ、実際室温がさほど高くなくとも体感的には暖かく感じられる

- 空気を暖めるだけの暖房と異なり、換気による熱的なロスが少なく、体感温度が低くなりにくい

■ 温水暖房とは

全体暖房の方式として熱を伝える媒体に水(循環液)を使用するのが温水暖房(温水循環式)です。温水暖房とは熱源機で加熱した温水をポンプで居室や廊下などに設置した端末機に循環させ、その熱を利用して暖房するしくみです。温水暖房の端末機には床暖房、温水ルームヒーター、浴室暖房乾燥機、パネルヒーターなどがあります。

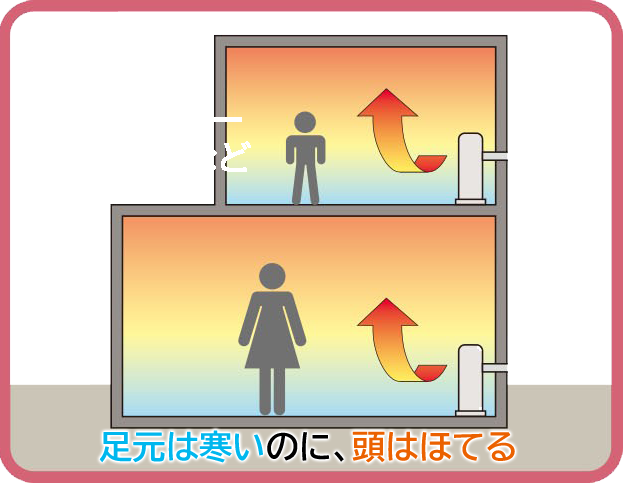

近年、住宅の省エネルギー化が進み、高気密・高断熱の住まいが増えつつあります。住宅の性能が高まったとしても、主として対流を利用する石油やガスのファンヒーター、エアコンによる暖房では、温められて軽くなった空気が比重差により天井付近に滞留しやすいため、快適な部屋環境を得るためにはシーリングファンやサーキュレータなどにより攪拌を行う必要があります。それでも床材自体の温度は低いままであるため、特に室内で靴を脱ぐ習慣のある地域においては肌寒さを感じることが多いものです。

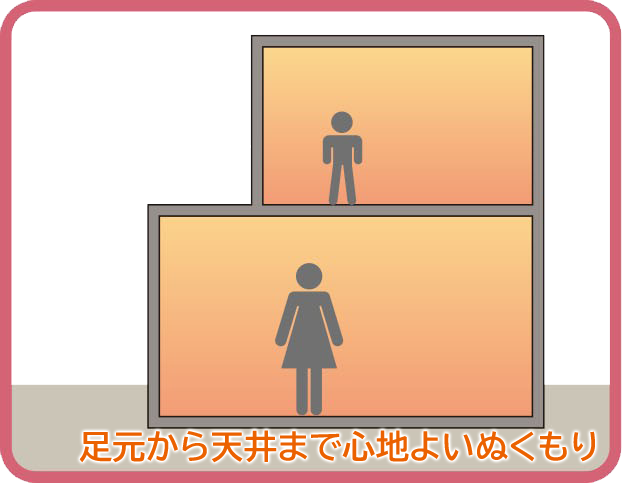

床暖房を行い、床材の室内側を30 ℃前後に加温すると、その室内温度の縦方向の分布は床面で一番高くなり、天井に近づくにつれて低下します。これが床暖房の特徴であり、僅かながら床からの輻射による効果もあり、室温そのものは比較的低い状態でも体感的な暖かさを得ることができます。

温水暖房では熱容量の大きな水(循環液)を加熱して部屋を暖めます。熱容量が大きい物質は暖まりにくく、冷めにくい性質を持っているため、室温の急激な変化を和らげる効果があります。

1.温水循環式床暖房

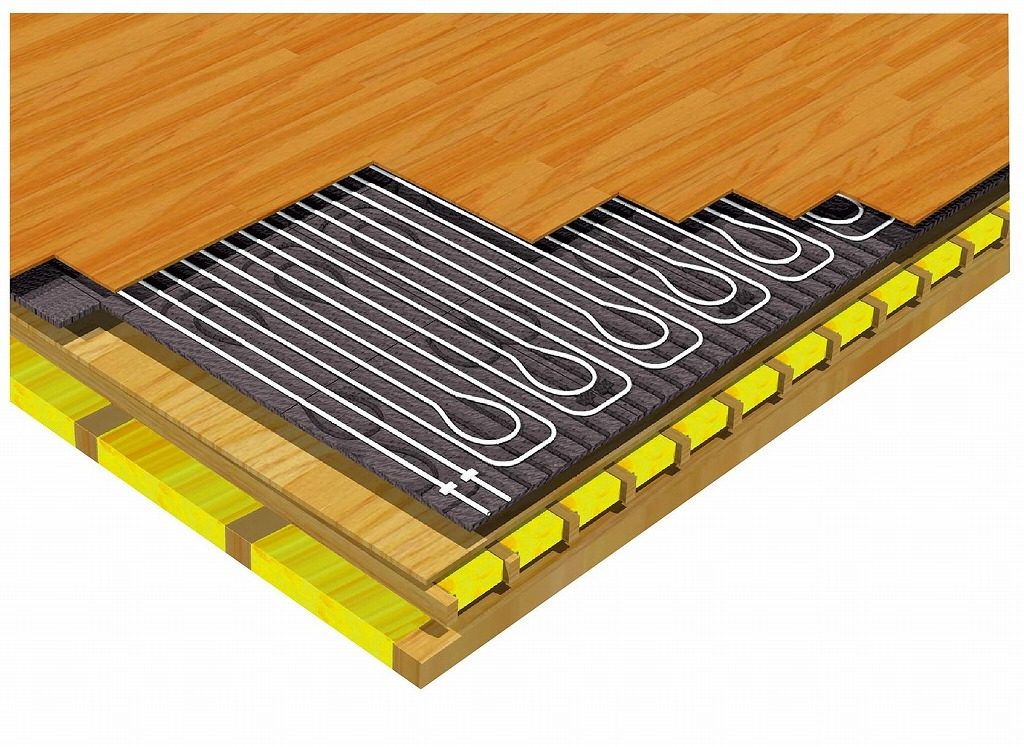

床仕上げ材の下に温水を流すための配管(銅管や架橋ポリエチレン管など)を敷設し、水または防錆循環液を熱源で加温して流します。建物の断熱性能や外気温などから暖房負荷を算出し、循環温度と流量を調整します。

床暖房のヒーティング断面構成。この例ではゴムチップパネルと架橋ポリエチレン管の組み合わせ。(Sunpot)

床暖房ヒーティング状況。

ゴムチップパネル+架橋ポリエチレン

(O2ストップ)工法。(北越融雪)

床暖房ヒーティング状況。

配管部にアルミテープを張上げたところ。

(北越融雪)

戸建住宅での床暖房仕上げ例。ヒーティングが施されていることは外観上まったくわからない。(Sunpot)

2.温水循環式パネルヒーター

日照を十分に採り入れながら窓面のコールドドラフトも軽減する設置例。(旭イノベックス)

床下から配管を立上げ、壁面または間仕切り状に設置されたパネルヒーターに接続します。パネルヒーターは鉄製(熱容量が大きいが重い)・銅製(熱伝導性が高いうえ比較的軽い)などの材質で作られており、前者は循環液に水を使用するとやがて錆を生じ、配管の閉塞や漏水に繋がることがあるため、防錆循環液を使用します。後者では循環液に水を使用することも可能です。循環液はボイラーや電気ヒーターなどの熱源で加温して流します。建物の断熱性能や外気温などから暖房負荷を算出し、循環温度と流量を調整します。

基本的には窓下に設置してコールドドラフトを抑制しながら部屋の暖房を行う。(旭イノベックス)

ヒートショック予防のため、

脱衣室への設置も人気が高い。

(旭イノベックス)

玄関間を暖めると来客への印象がグッと変わる。

オプションのコートハンガーを組み合わせた例。

(旭イノベックス)

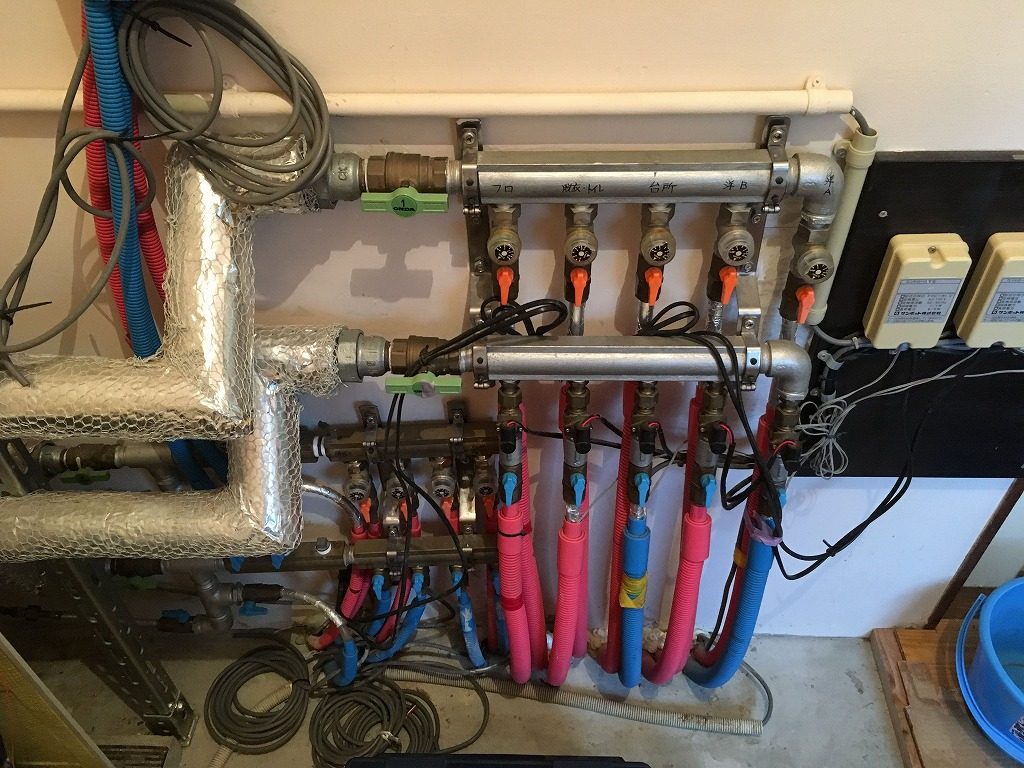

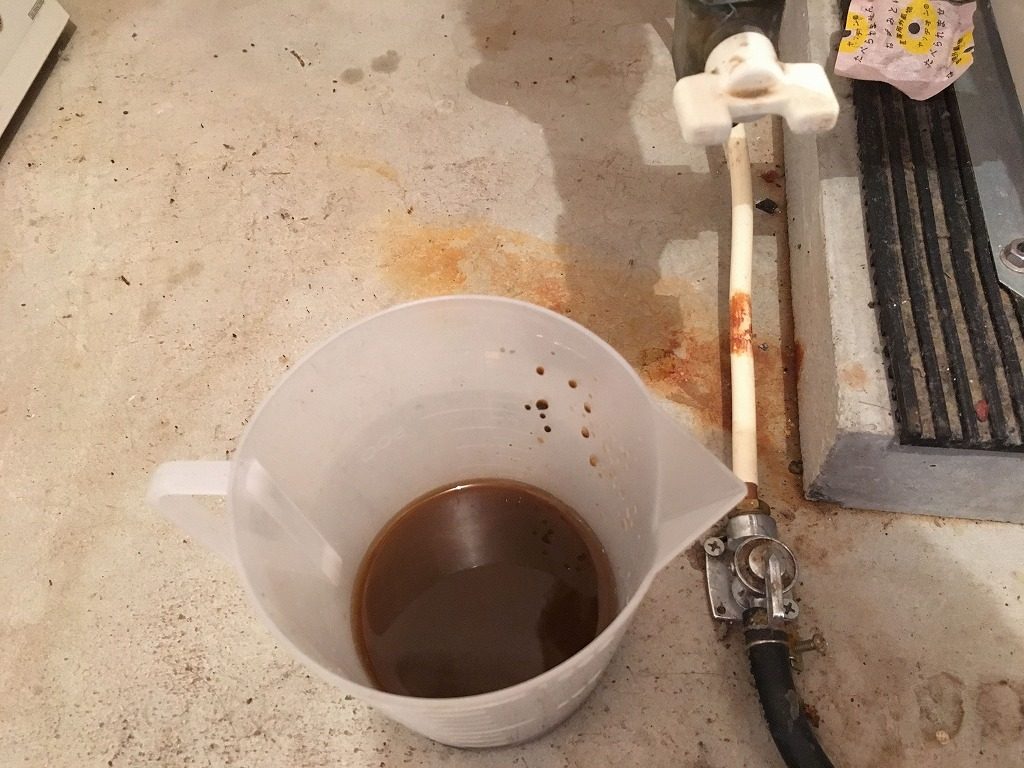

暖房用配管を分岐するヘッダー部。

防錆循環液でも長年使用すると変質する。

3.電気ヒーター式床暖房

床暖房を行う場合、温水循環式だけでなく電気ヒーターを床下に敷設する方法も多く採用されています。床の断面構造上の制約や目標とする立ち上がり時間、蓄熱性の良し悪し、ランニングコストの大小などからいくつかの選択肢があります。

(1)電気ヒーター(線)隠蔽式

電気ヒーター線を内蔵した床暖房資材を床下に敷込み、床仕上げ材を重ねて仕上げるものです。系統ごとに温度センサーを埋込み、コントローラーによって温度制御を行います。

(2)電気ヒーター(面状発熱体)隠蔽式

薄型の半導体ヒーター(PTC特性(※)を持つものが多い)を床下に敷込み、床仕上げ材を重ねて仕上げるものです。

発熱体が面状であるため放熱が均一に行われること、床下スペースが少ない建物でも設計・施工がしやすいことなどがメリットです。

(※)PTC(Positive Temperature Coefficient) 特性とは通電開始時には抵抗が低く大きな電流が流れるものの、次第にヒーターの発熱によって温度が上昇するとともに抵抗値が大きくなるような正の抵抗温度係数を持つものを指します。

この材料を電気ヒーターに応用すると外部からの制御によらず素材そのものの特性によって温度上昇が自然に抑制されることで、省エネ性と安全性を高めることができます。