大橋です。お客様から以下のようなご質問を頂きました。

”露出配管工法で屋根に積雪させたまま使用すると

空洞ができやすくなると聞きました。

そうならないように常時自動運転しなければならないと思いますが、

隠蔽配管工法を選べば、ある程度の積雪が有る状態を保ちながらの

融雪運転が出来るでしょうか?

それが可能であれば、中途半端な積雪しかない地域では、

「これ以上積もったら危ない」

と気づいてから運転する事でうまく燃料代を節約出来るのかな?

と考えています。”(原文一部修正)

本当に良くお受けする質問ですので、良い機会だと思い

当方からのご回答をこちらにも掲載しておきます。

” ご質問に対して直球のご返答をするならば、

「露出配管式 に対して 隠蔽配管式 の方が

より 『 溜めながら融かす 』 ことに向いている」

と言えます。

…ただし、隠蔽配管式でも、溜めて使うのに適した

積雪量に限度はありますが。 ”

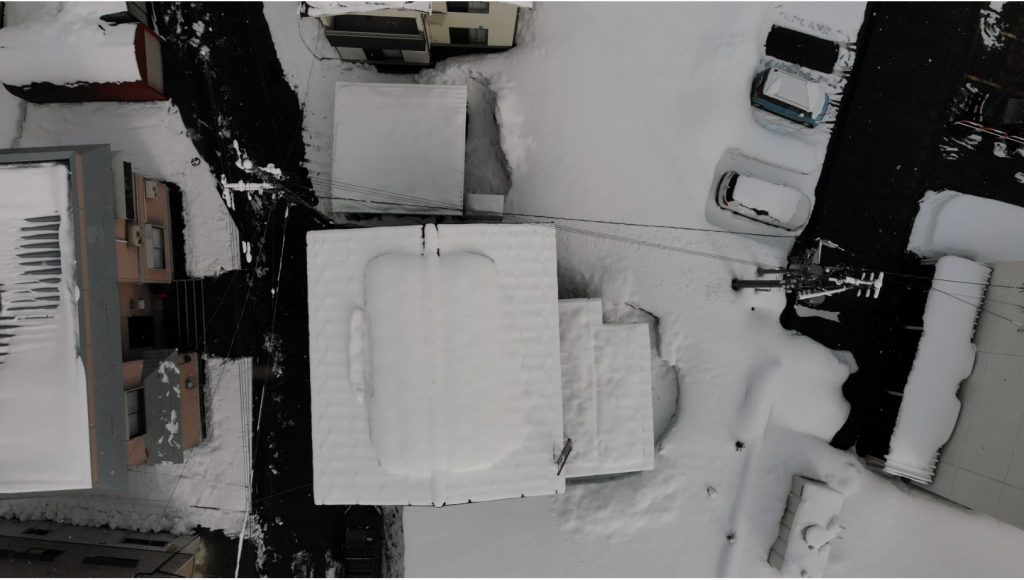

ご参考までに本年小千谷市で施工した案件の写真を何カットか添付致します。

こちらの現場ではお客様と事前に協議の上で

大屋根外周部だけ、さながら額縁のように隠蔽配管工法を施しました。

(理由は後述します)

今年のような降り方でも、屋根上の積雪量が

うまくコントロールされている好例かと思います。

一般的な隠蔽配管工法の仕上がりはこちら。

日照・風向の影響から写真手前側が良く融けています。

ちなみに露出配管工法の写真はこちら。

出入り口前にも落雪するため、除雪の手間を軽減する目的で露出配管を設置しました。

さて、少し話は変わりますが、

融雪配管が露出式であれ、隠蔽式であれ

屋根上に雪が積もった状況を持続させると、

積雪の圧密性により性状が変化します。

雪国育ちの我々は体験的に理解していますが、具体的には

(1)気温・日照等により雪が融けながら

自重により沈降して見た目積雪量が減ること

また上記に伴い

(2)空気層が圧縮されることと、

雪粒子→融雪水→再結氷塊

という状態変化が起こることで

雪の密度(比重)が増し、固く締まっていくこと

の2つにより、サラサラしていた雪粒子が

ガッチリした氷塊になっていくわけです。

積もる→融けて縮む→積もる→…を繰り返すことで見た目よりはるかに重くなってゆく。

融雪とは雪に熱エネルギーを加えて

氷→水へと状態変化を起こさせる技術に他なりませんから、

氷を水にするための融解潜熱を考えればよいのですが、

・積もりたての新雪(ここでは比重を0.1と考える)

・固く締まった氷塊(ここでは比重を0.5と考える)

で、同じ体積の雪を融かすのならば、

前者に対して後者は5倍のエネルギー(時間)を要することなります。

(詳細な条件検討は割愛しました)

また組織構造の違いからは、以下のようにも考えられます。

綿菓子を口に含めばたちまちしぼんで小さくなりますが

(空気層を多く含み、圧縮余地が多いことと、

体積に対する表面積が大きいので嵩が減りやすい)

氷砂糖は口に含んでもなかなか解けてけていきません。

(空気層を多く含み、圧縮余地が多いことと、

体積に対する表面積の小さいで嵩が減りにくい)

これらのことから「雪を溜めてから融かす」のは

「固く締まった雪に熱を加えてもなかなか思うように嵩が減らず」

「しびれを切らして一旦運転を取りやめると

先ほどまでの熱で発生した融雪水が周辺の雪に吸収されながら再結氷し」

「勿体ないとは思いながらも、やはり心配になって再度運転を始めると

雪は以前よりさらに固くなった氷の板に変貌しているので

発熱体(屋根材または放熱管)と接したところだけが融けて空気層が残る」

ことを繰り返すため、いわゆる「空洞化」を生じやすくなることが

概念的に理解できます。

積雪荷重の害から屋根を守るには、

特に構造的に弱い軒先の荷重を取り除くことが有効ですので、

軒の出よりもやや多めに外周部だけをヒーティングすれば、

おおよその問題は解決するものと考えられます。

その方が材料費も安上がりであり、また融雪に使う燃料代も少なくて済みます。

ただし、中央部に溜められる雪も2m、3mというわけには

行かないでしょうから、

万が一の時には人力により除雪する工夫が必要でしょうし、

板金が新しい場合などは露出配管工法を選択される

可能性もあるかと思いますが、ヒーティング範囲外(中央部)の雪は

時間経過とともに自然と軒先へ移動したがりますので

配管を守るための工夫も併せて検討する必要があろうかと思います。

長文でまどろっこしい内容かもしれませんが、

融雪についていくつかのポイントを解説しています。

皆様のお役に立てば幸いです。