当社では全国各地のペレット工場やストーブ販売店さんから、ペレットの燃焼試験依頼を受けることがあります。

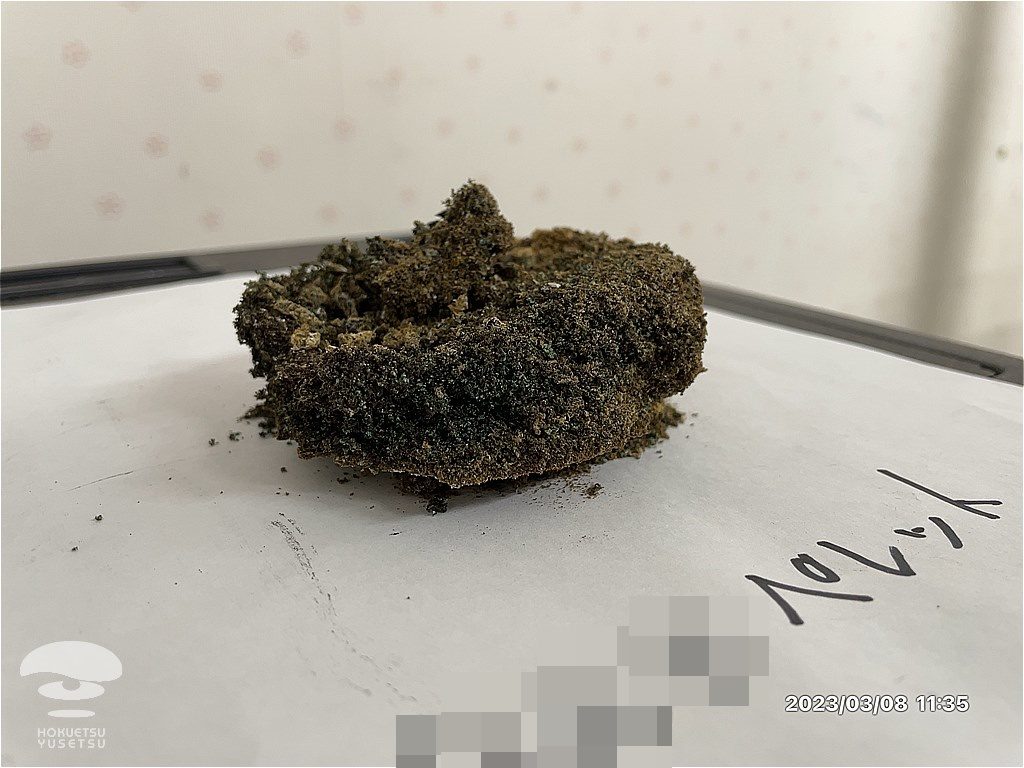

先日、主にスギ材を原料とした全木ペレットをストーブで燃焼してみたところ、分かりやすい「クリンカ(溶融灰)」が形成されたので、ご紹介します。

まずはペレット燃料の種類について。

現在国内で流通する木質ペレットはおおよそ3種類に分類されています。

.gif)

今回試験させて頂いたペレットはこの表の中央「全木ペレット」に分類されるもので、当社で現在中心的に取り扱っている「ホワイトペレット」と比べると、燃焼前の時点から見ためが随分違います。

左がホワイトペレット、右が試験燃焼した全木ペレットです。

ホワイトペレットは樹木の芯材が原料であり、全木ペレットは芯材のほか樹皮やその他の部分も混入していることから、外見上多少まだら模様であったり、濃褐色だったりする傾向にあるようです。

このペレットを当社取扱いのEDILKAMIN POINTでまる一日(約9時間)燃焼させてみたところ、燃焼ポットに灰の塊がビスケット状にゴッソリと残ってしまいました。

まるでポットの形なりに灰が固まり、8cm×8cm×2.5cmぐらいの大きさに固まっています。

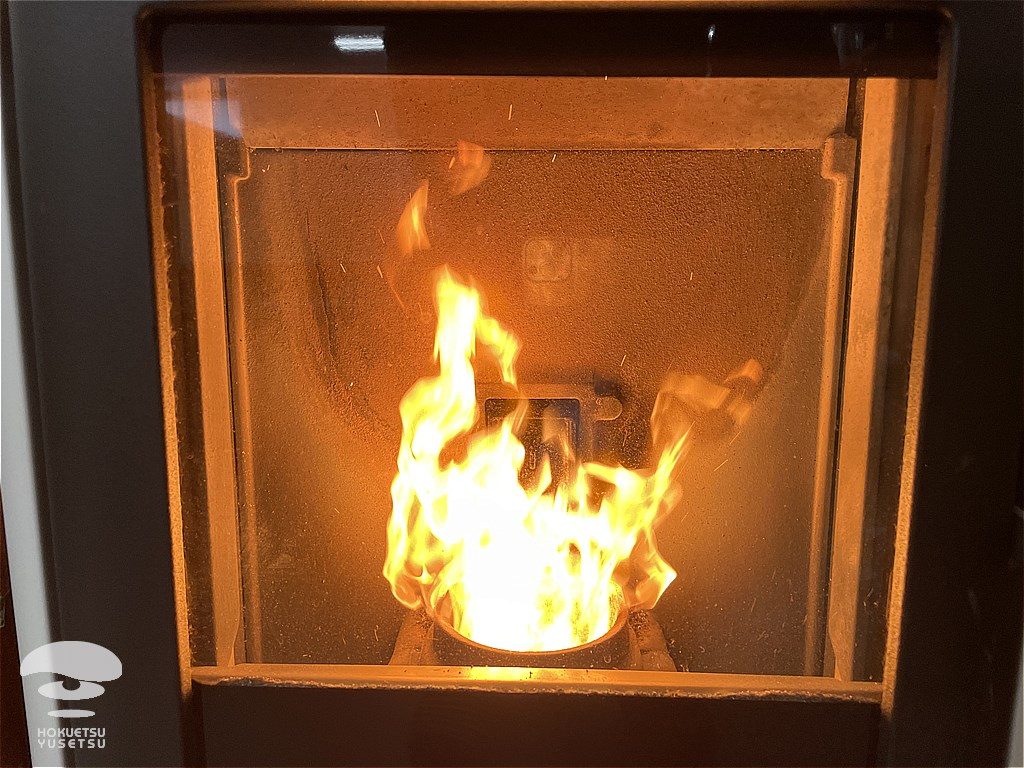

9時間燃焼していた間、前半から中盤までは調子よく黄橙色の炎が勢いよく立ち上がっていましたが、クリンカが大きくなり出すにつれ、後半の1?2時間ぐらいは炎が次第に赤みを増してゆらゆらと揺らめくようになっていました。

典型的な給気量不足、不完全燃焼に近づいた燃え方です。

このような状態では燃費も悪くなりますし、ススの発生も多くなります。

さらに場合によってはポット内に供給された新しいペレットにうまく着火できずに(失火)、つぎつぎに供給されるペレットでポットが山盛りになってしまうこともあります。

クリンカの発生原因については

「成長速度が速い植物、部位に多く生成物質が含まれています。雑草や竹などは樹木に比べてかなり成長が速いので、これらで作られたペレットは大量のクリンカーを発生させます。また樹木ですと樹皮側が幹中心部より成長速度が速いので樹皮部が含まれるほどクリンカーを発生させます。バークペレット、全木ペレットはクリンカーが発生するとお考え下さい。」(木質ペレットについて|葛西ユーロストーブ)

という情報がありました。

日本では戦後、スギがその「成長の早さ」と「加工のしやすさ」から建材利用を見込んで全国各地に植樹され、樹齢70年以上を経過した現在では多くが間伐もされずに放置されていることから、間伐材の出口戦略として「スギペレット」が出てくることが多いようです。

つまり、

スギ=成長が早い植物=クリンカができやすい(特に樹皮が混じっていると)

という関係性があるようですね。

当社でも海外からの輸入ペレットストーブを扱い始めたころ、燃料の種類によってクリンカが発生することについての理解が浅かったため、ストーブ設置初年度のお客様から

「お宅で買ったストーブは不良品だ!」

「いつの間にか火が消え、 ペレットがどんどん出てきて燃料タンクまでつながる」

というお叱りを受けて現場に行ったところ、同じようにポットの中にガチガチに固まったスギペレットのクリンカが溜まっていた、ということがありました。

結局「試しにこちらでもお試しいただけますか?」とご提供したホワイトペレットの時にはクリンカ発生が再現されず、結局ペレットの特徴によるものだった、ということが分かり、ホッと胸をなでおろした記憶があります。

家庭用ペレットストーブの場合、専門の管理員を置くわけにもいきませんし、毎日付き合う暖房器具ですので、このクリンカの発生にストレスをつのらせないためには、

「調達しやすさ」

「クリンカの発生具合」

「発熱量」

「価格」

などに注意しながらいくつかのペレット燃料を使ってみて、一番しっくりくるものをお選び頂くのがよいかと思います。

今春、イタリアから入荷予定のCS THERMOS GARDAでは、このクリンカを細かく砕きながら灰受け皿に落とすシステムが組み込まれています。

ご関心のある方は是非一度当社(0120-028-119)までお問い合わせ下さい。

試験燃焼のご相談も承ります。