新潟県十日町市のN様より

「仕事が忙しいので屋根融雪にしたい」

とご相談を頂きました。

十日町市は長野県にほど近い人口約5万人の町で

2月の最深積雪量は210?です。(1991-2020)

上空から見回しても、雪、雪、雪…。

本当にあたり一面が銀世界です。

社会科の教科書にも「日本屈指の豪雪地」

として掲載されるほどのこの地では

多い時には1日で数十?もの雪が

降ることも珍しくありません。

電気ヒーター式融雪でそれに対応しようとすると

1m2あたり300?350Wもの大きなエネルギーが

必要になるため、30坪(約100m2) クラスの住宅でも

30kW級の設備となり、大雪の年も、小雪の年も

設備容量に応じた基本料金が負担となります。

その点、ボイラー等を熱源とする温水循環式では

温度調整で出力を自在に変更でき、

小雪の年には燃料代がグッとお安くなるため

豪雪地には温水式が向いています。

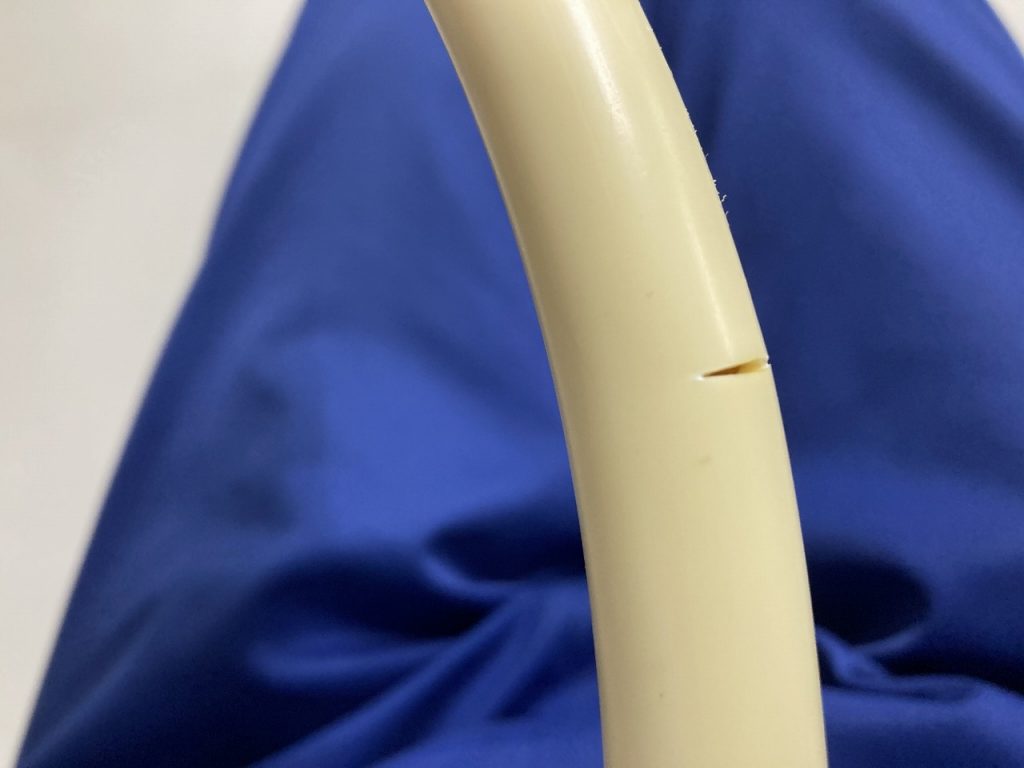

今回は屋根のリフォームも併せて行うため

融雪パネルを板金の下に隠蔽しました。

屋根面が均一に暖まることで

ムラなくきれいに雪が消えています。

N様ご自身は建設会社の社長で、

冬季間は地域を守る道路除雪を担っておられるため、

ご自宅の雪は どうしても一番後回しになってきたとのこと。

そんな経緯から、今回思い切って屋根融雪にすることを決心されたそうです。

新築住宅はもちろん、既存住宅でも

雪のお困りごとは私たちがご相談に乗ります。

フリーダイヤル 0120-028-119 まで

どうぞお気軽にご相談ください。