2024年12月の営業カレンダーです。

「休」休業日です。電話は留守番電話となります。

「当番のみ」休日当番、数名の出勤です。電話対応と緊急修繕をします。

お電話はフリーダイヤル:0120-028-119にて承ります。

融雪と再生可能エネルギー │新潟県十日町市

最低気温がひとケタの日も増えてきてストーブを使い始める方が多くなる時期となりました。

「北越融雪さんの設置したストーブでトラブルのようです」とメーカーさんからご一報をいただきお客様のお宅へお伺いしたお話をご報告します。

ご連絡を受け、お客様宅へ到着すると

建物の中より焚き付けするときのくすぶっている煙特有のにおいが・・・。

お話を聞いたところ、朝から3度、着火を試しているとのことで

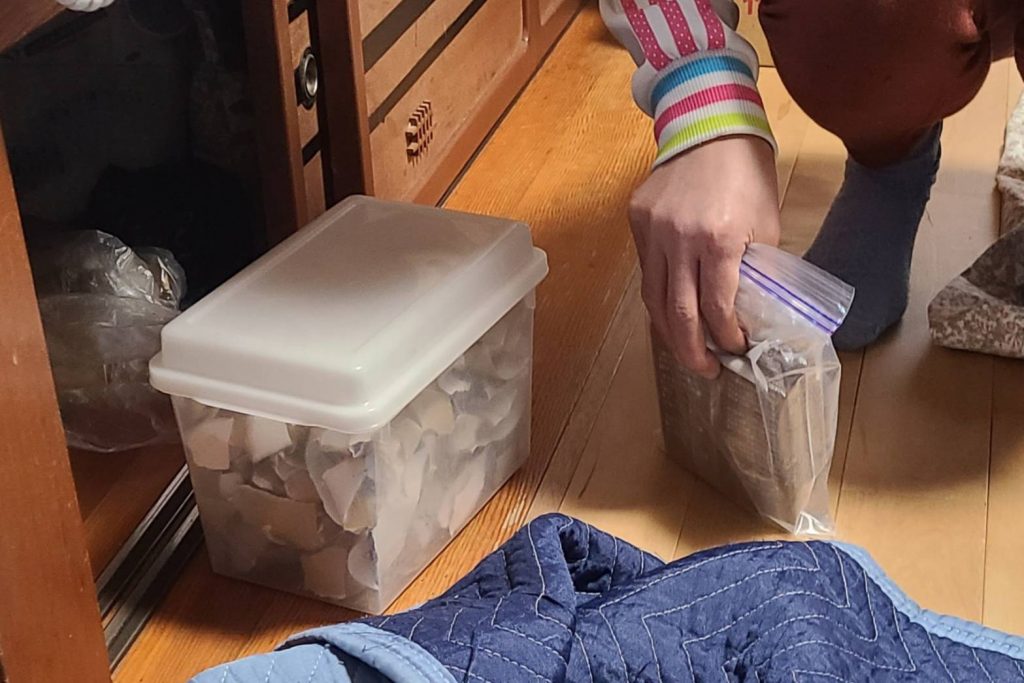

ポットには白い煙を立ち昇らせる火種が残っていて、そこから建物内へ煙が充満しているようです。まずは煙の元を断つために濡れたウェスに包み、屋外へ持ち出し確認しました。

ペレット下に給気口をふさぐように燃えカスが見えます。お客様へどのような着火材をご利用なのか確認をしました。

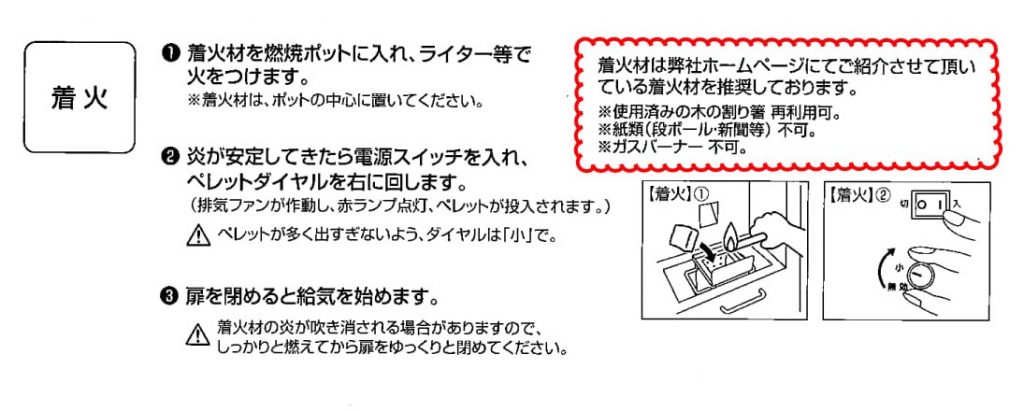

すると着火材として市販の文化たきつけと、ちぎったトイレットペーパーの芯を使用しているとのことでした。取り扱い説明書では紙類使用不可との記載があるので

今後の使用方法について推奨着火材をお勧めいたしました。さらに確認を進めたところ排気ファンが軸から脱落していることから、そもそも排気ファンが経年劣化で故障したことが原因で着火しない・できない状態でした。

排気ファン交換の段取りを行い、お客様へご説明、本日の作業は終了となりました。お伺いしお話することで使い方やトラブルの原因が見えてくるので、お困りの際は気軽に問い合わせいただければと思います。

EDILKAMINの温水式ペレットストーブなら、1台で全館暖房が可能です。

パネルヒーターや床暖房との組み合わせで、ストーブを置いた部屋はもちろん 玄関ホール、脱衣室、お手洗いから寝室まで暖まります。

【 対応機種 】

・EDILKAMIN IDROSALLY 14kW

温水出力 11kW

温風出力 3kW

・EDILKAMIN MYRNA 15.3kW

温水出力 13kW

温風出力 2.3kW

・EDILKAMIN SPOT 10.1kW

温水出力 6.5kW

温風出力 3.6kW

設計および製品仕様に関するお問い合わせは北越融雪にて承ります。

ペレットストーブを見に来られるお客様からよく聞かれる質問に

「これ一台で、全館あったかくなるの?」

というものがあります。

正直に申し上げれば

「断熱性:◎」

「気密性:◎」

「空調方式:第一種機械換気方式」

「ストーブ:全館暖房用」

の全てが整った理想的な住宅であれば、その答えは◎なのですが、

「標準的な性能のお住まい」

に

「一般的なペレットストーブ」

では、なかなか◎にならないのが現実です。

全館暖房を実現するには、温水暖房用ペレットストーブ

「EDILKAMIN IDROSALLY」

がおすすめです。

今回のお客様は新潟県村上市在住でお住まいは築後約20年ほど。

新築時は灯油も安く、37円/リットル時代だったため、灯油ボイラーを熱源にして9ヶ所のパネルヒーターとFF式ストーブで全館暖房を行っていました。

その後、2010年頃に灯油価格がグーッと高騰したのを機に、2階のFFヒーターを小型ペレットストーブに交換こそしたものの

「もっともっと暖房費を節約できないかな?」

「1階にもペレットストーブを設置したいんだよね 」

と、当社取引先の「ペレットマン(山形県小国町)」さんにご相談があったそうです。

これを受けたペレットマンさんから

「せっかくパネルヒーターが沢山ついているから、

これが活かせるIDROSALLYで提案したいんだけど?」

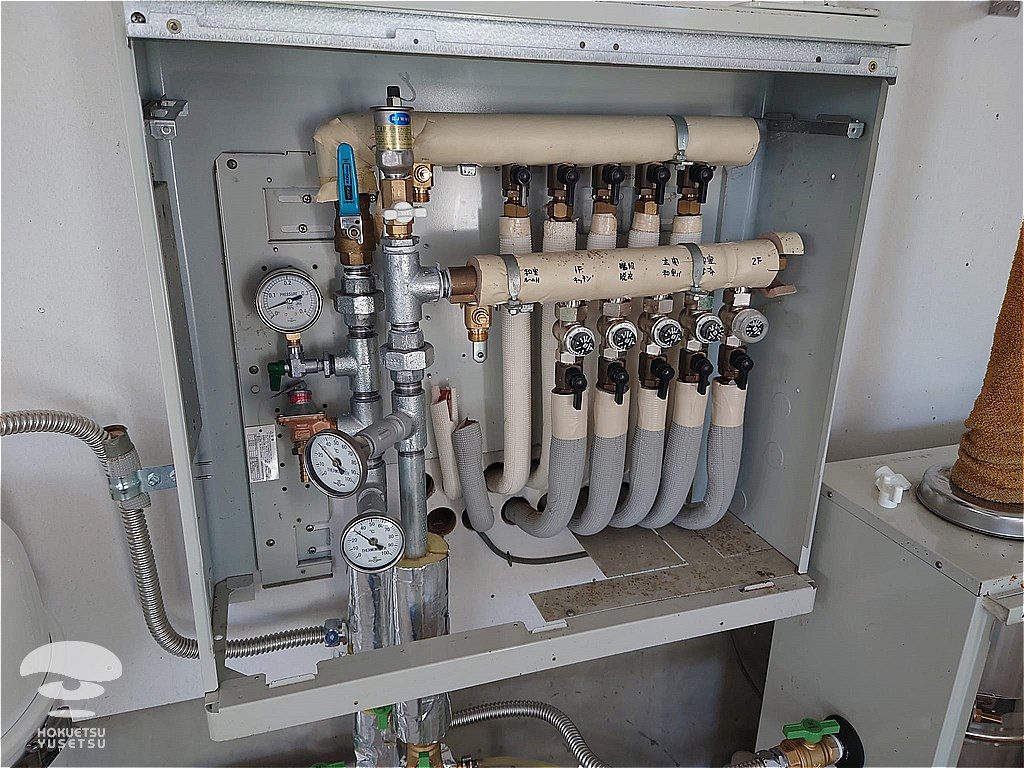

とのお話で現地調査したところ、既存配管は銅管だったので

灯油ボイラー → IDROSALLY

への置換えはOK!…だったのですが、お客様から難しいご要望が(汗)。それが

「昼間はIDROSALLY(ペレット)を使用して、

夜中は灯油ボイラーを低温で運転したい」

「ああしようか、こうしようか」と色々考え…考え…考え…、ようやく

IDROSALLYと既存ボイラーの配管を分岐ヘッダーへ流しても、配管の逆流を防止する為の逆止弁や、既存ボイラーの半密閉型を簡易的に密閉型に改良など、変更計画をした上で施工に向かうことに。

バルブ切り替え無しでそれぞれの熱源を使い分けが可能になり、無事にハイブリッド熱源システムが完成して、試運転となりました!

同じような現場があれば、同様のノウハウで対応可能です。

ちなみにこちらのお宅では、ストーブ前の畳下に床下点検口があるためにフロアプレートは敷かず、後日お客様のほうで取り外し可能な防炎マットを加工して敷いて頂くことになりました。

今回もペレットマン高橋さん、環境サポート円谷さんのご両名には、息ピッタリのコラボ施工で大変お世話になりました!ありがとうございます!

あいにく「IDROSALLY」は惜しまれながらも、メーカーモデルチェンジのため完売となり、今後はNEWモデル「MYRNA」でのご対応となります。

詳しくはこちら

当社では全国各地のペレット工場やストーブ販売店さんから、ペレットの燃焼試験依頼を受けることがあります。

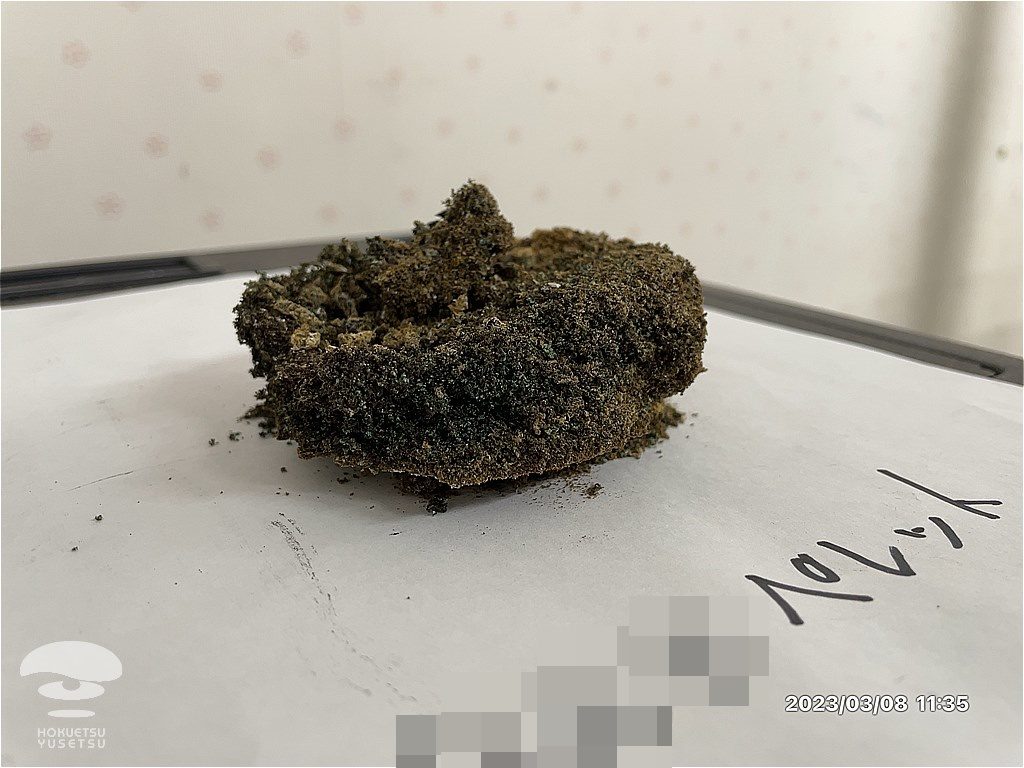

先日、主にスギ材を原料とした全木ペレットをストーブで燃焼してみたところ、分かりやすい「クリンカ(溶融灰)」が形成されたので、ご紹介します。

まずはペレット燃料の種類について。

現在国内で流通する木質ペレットはおおよそ3種類に分類されています。

.gif)

今回試験させて頂いたペレットはこの表の中央「全木ペレット」に分類されるもので、当社で現在中心的に取り扱っている「ホワイトペレット」と比べると、燃焼前の時点から見ためが随分違います。

左がホワイトペレット、右が試験燃焼した全木ペレットです。

ホワイトペレットは樹木の芯材が原料であり、全木ペレットは芯材のほか樹皮やその他の部分も混入していることから、外見上多少まだら模様であったり、濃褐色だったりする傾向にあるようです。

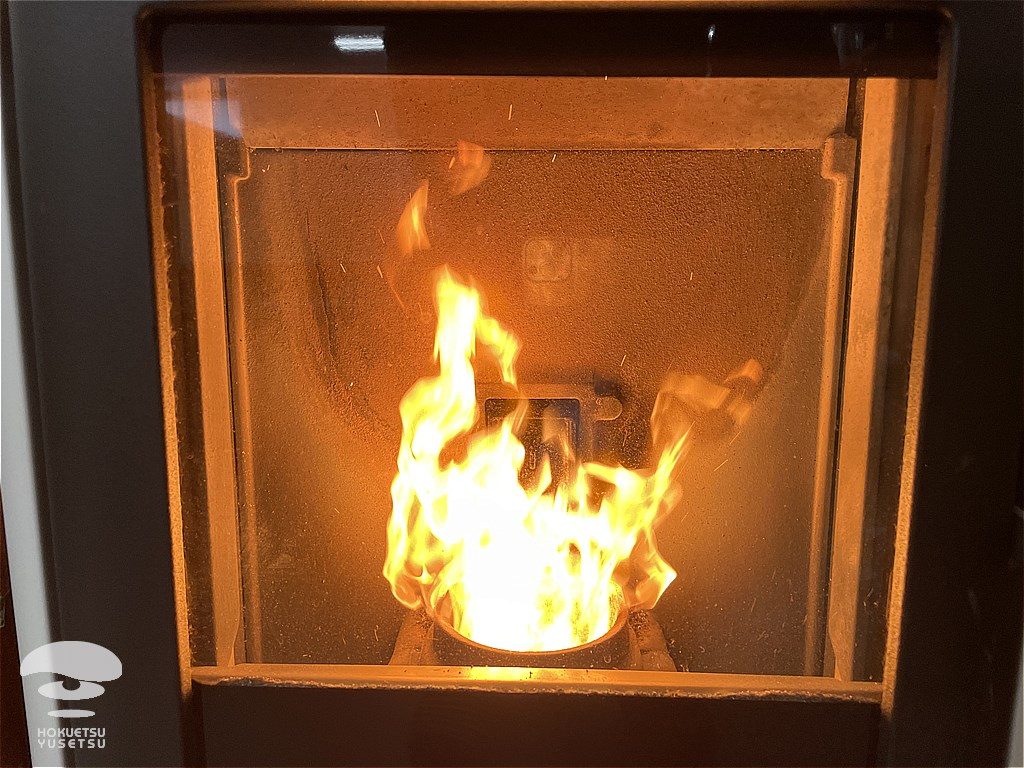

このペレットを当社取扱いのEDILKAMIN POINTでまる一日(約9時間)燃焼させてみたところ、燃焼ポットに灰の塊がビスケット状にゴッソリと残ってしまいました。

まるでポットの形なりに灰が固まり、8cm×8cm×2.5cmぐらいの大きさに固まっています。

9時間燃焼していた間、前半から中盤までは調子よく黄橙色の炎が勢いよく立ち上がっていましたが、クリンカが大きくなり出すにつれ、後半の1?2時間ぐらいは炎が次第に赤みを増してゆらゆらと揺らめくようになっていました。

典型的な給気量不足、不完全燃焼に近づいた燃え方です。

このような状態では燃費も悪くなりますし、ススの発生も多くなります。

さらに場合によってはポット内に供給された新しいペレットにうまく着火できずに(失火)、つぎつぎに供給されるペレットでポットが山盛りになってしまうこともあります。

クリンカの発生原因については

「成長速度が速い植物、部位に多く生成物質が含まれています。雑草や竹などは樹木に比べてかなり成長が速いので、これらで作られたペレットは大量のクリンカーを発生させます。また樹木ですと樹皮側が幹中心部より成長速度が速いので樹皮部が含まれるほどクリンカーを発生させます。バークペレット、全木ペレットはクリンカーが発生するとお考え下さい。」(木質ペレットについて|葛西ユーロストーブ)

という情報がありました。

日本では戦後、スギがその「成長の早さ」と「加工のしやすさ」から建材利用を見込んで全国各地に植樹され、樹齢70年以上を経過した現在では多くが間伐もされずに放置されていることから、間伐材の出口戦略として「スギペレット」が出てくることが多いようです。

つまり、

スギ=成長が早い植物=クリンカができやすい(特に樹皮が混じっていると)

という関係性があるようですね。

当社でも海外からの輸入ペレットストーブを扱い始めたころ、燃料の種類によってクリンカが発生することについての理解が浅かったため、ストーブ設置初年度のお客様から

「お宅で買ったストーブは不良品だ!」

「いつの間にか火が消え、 ペレットがどんどん出てきて燃料タンクまでつながる」

というお叱りを受けて現場に行ったところ、同じようにポットの中にガチガチに固まったスギペレットのクリンカが溜まっていた、ということがありました。

結局「試しにこちらでもお試しいただけますか?」とご提供したホワイトペレットの時にはクリンカ発生が再現されず、結局ペレットの特徴によるものだった、ということが分かり、ホッと胸をなでおろした記憶があります。

家庭用ペレットストーブの場合、専門の管理員を置くわけにもいきませんし、毎日付き合う暖房器具ですので、このクリンカの発生にストレスをつのらせないためには、

「調達しやすさ」

「クリンカの発生具合」

「発熱量」

「価格」

などに注意しながらいくつかのペレット燃料を使ってみて、一番しっくりくるものをお選び頂くのがよいかと思います。

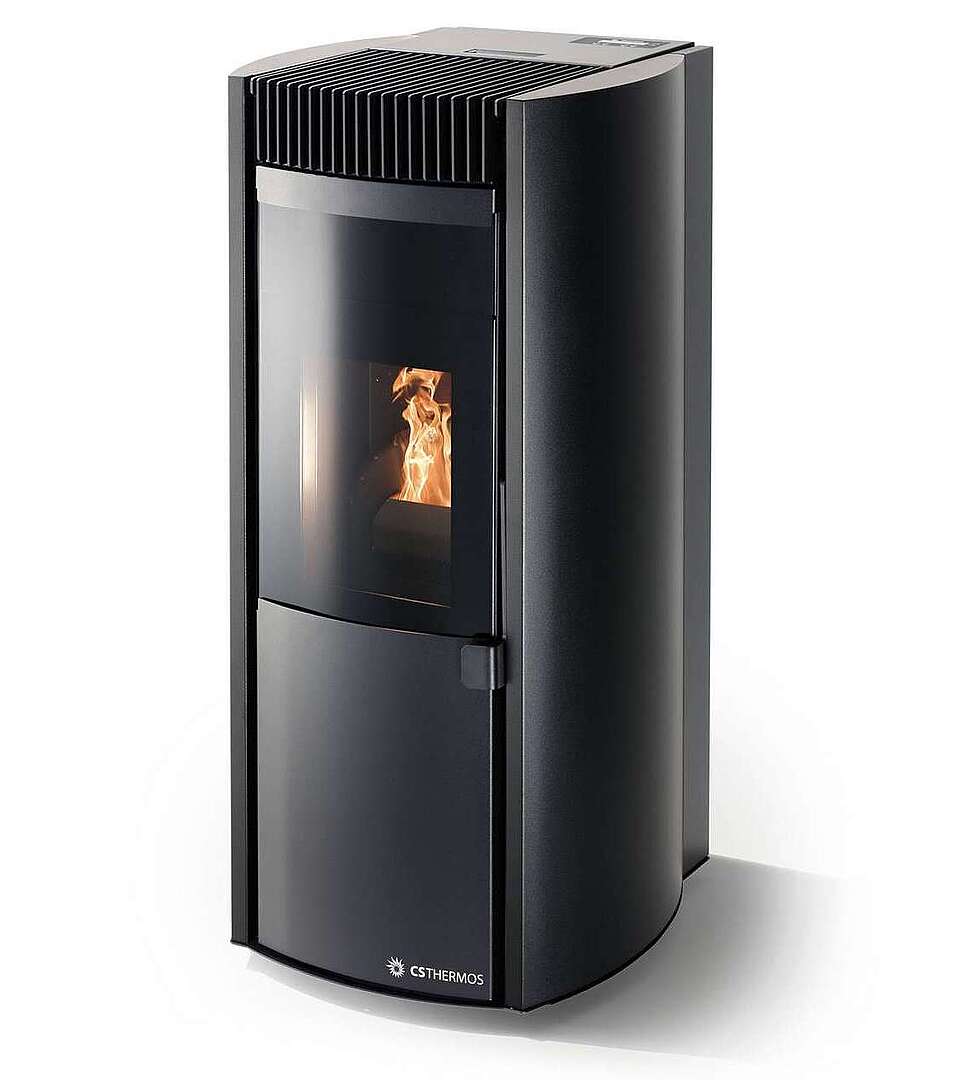

今春、イタリアから入荷予定のCS THERMOS GARDAでは、このクリンカを細かく砕きながら灰受け皿に落とすシステムが組み込まれています。

ご関心のある方は是非一度当社(0120-028-119)までお問い合わせ下さい。

試験燃焼のご相談も承ります。

前回、

電気料金高騰!いま改めて脚光を浴びる「ペレットストーブ」とは?

という記事でCS THERMOS 社のストーブについて少しご紹介しました。

ペレットストーブでは固形の燃料を燃やす際、成分の一部が灰として燃え残ります。

一口に灰と言っても「サラサラしたもの」「ベタベタしたもの」「ゴツゴツと固まるもの」など、さまざまな特徴があり、中でもたちが悪いのが灰同士が融けながら固まり「クリンカー(※)」と呼ばれる溶岩のような焼結物が発生する場合です。

(※)クリンカーとは、鉱物や無機物質が焼き固まったもの。 焼塊(しょうかい)ともいわれる。 クリンカーを作るためには、原料の中に融点の低い物質が少量含まれることが条件になる。 原料を1500度近くまで熱し、その後急激に冷やすことでクリンカーができる。

(出典:https://plant.ten-navi.com/dictionary/cat07/5364/)

ペレットに限らず私たちの身の回りで物が燃えるときには(1)可燃物(2)酸素(3)熱源の3つの条件がそろうことが必要であり、俗に「燃焼の三要素」などと呼ばれることもあります。

一方、ペレットストーブの燃焼ポットは、新鮮空気を取り入れるためのスリットや通風孔が空いているのですが、ここが灰やクリンカーにより目詰まりすると酸欠により燃焼が持続できなくなって、次第に炎が赤黒くなり途中失火に至ります。

ヨーロッパでも北部は森林資源が豊富で安価なのですが、南部や地中海沿岸では良質の材木が入手しづらいといった事情から、農業副産物(オリーブの種やナッツの殻など)の使用が試みられてきました。

この際やはり種や殻は燃え残りやすい素材であり、燃えた後も元の姿をとどめたまま灰になるため、燃焼の持続性に問題がありました。スペインやイタリアのメーカーではこれに対処するため、灰を砕くようなメカニズムをストーブに組込むことで連続燃焼を可能としたのです。

当社でも当初はLASIAN(スペイン)、のちにCS THERMOS(イタリア)のストーブを取扱って、様々な条件下で燃焼試験を行いました。CS THERMOSのストーブには一定時間ごとに燃焼灰をすりつぶしながら排出するエコ・マルチバーナーを搭載しており、ストーブの前扉を開けずに長時間の連続運転が可能です。

今後は高気密高断熱住宅にも対応の密閉型(シールド)モデルも日本市場にご紹介する予定。 早ければ4月上旬にも日本上陸の見通しです。

新型コロナウイルス感染拡大からの経済回復によるエネルギー需要の増加、天候不順や災害、さらに2022年2月以降のロシアによるウクライナ侵攻などによって、エネルギーの需要と供給のバランスが崩れ、エネルギー価格が高い水準で推移しています。

日本の電源構成は火力発電によるものが70%以上であり、その燃料はほとんどが海外からの輸入による調達に依存しています。

世界各国による燃料の奪い合いで価格がうなぎ上りになった今冬、企業努力によるコスト吸収が限界を迎えたとして、全国の大手電力会社5社が2023年4月から電気料金の値上げを決めました。

ただでさえ食品・日用品などの値上がりも続く中、切実なニュースです。

| 申請会社 | 規制料金部門の 平均引き上げ率 | 実施予定日 | 詳細リンク |

| 東北電力株式会社 | 32.94% | 2023/4/1 | P41「電気料金の設定について」 |

| 中国電力株式会社 | 31.33% | 2023/4/1 | P11「申請原価の概要(規制料金)」 |

| 四国電力株式会社 | 28.08% | 2023/4/1 | P6,19「電気料金の値上げ申請の概要」 |

| 沖縄電力株式会社 | 43.81% ※自由化部門も37.91% | 2023/4/1 | P6「電気料金の値上げ申請の概要」 |

| 北陸電力株式会社 | 45.84% | 2023/4/1 | P9「申請原価の概要(規制料金原価・改定幅)」 |

日本の家庭におけるエネルギー消費量は暖房・給湯・調理といった「熱エネルギー」としての利用を合計すると6割以上であり、またエネルギー源の構成を調べると「電気」の占める割合が半分以上です。

暖房分野では2010年ごろまで、安い深夜電力を利用した商品・サービスの普及が進み、新潟県でも「オール電化」「蓄熱暖房(蓄暖)」が大流行しました。

しかし原発事故以降、再稼働への道のりは なかなか険しく、電力各社も深夜電力メニューの廃止や、再エネ導入の推進、燃料価格高騰などの環境要因は厳しくなる一方で、やむを得ず電気料の値上げに踏み切らざるを得なかったようです。

そんなことを理由に関心が高まったためか、ここ2週間ほど毎日のように「ペレットストーブ」「ペレット」へのお問い合わせや資料請求が続いています。

当社では2011年からペレットストーブの取り扱いを開始し、当初は国産メーカーから技術指導を受けながら年間数台しか販売していませんでしたが、2014年からイタリアEDILKAMIN社、2018年からベルギー」Stuv社のストーブを輸入販売するようになりました。

先日ショールームにお越しのお客様も現在は蓄暖をご使用中で、

「ひと月の電気代が10万円に迫っている。このまま春の値上げで3割も高くなったら、来年は暖房ができなくなるかも…と不安になり、蓄暖をやめてペレットストーブにしようと思う」

とご不安を抱えてご相談にみえました。

当社ではこれまで「熱量が大きく、灰の少ないホワイトペレット燃料」を中心におすすめしてきましたが、これからは「熱量はそこそこ、灰もある程度出るが、より安価な全木ペレット燃料」にもっと力を入れるべきタイミングに差し掛かっているようです。

全木ペレット燃料は品質のばらつきも大きく、灰による燃焼中の失火などトラブルが起きることも時々あるようですが、以前から取り扱っているイタリア「CS THERMOS」社のストーブは、固まった灰をすりつぶして取り除くクリーニング機構が内蔵されているため、おそらく手ごわい燃料に対しては絶大な威力を発揮してくれるはず。

CS THERMOS のストーブについてはまた次回詳しくご説明します。

小千谷市で「再生可能エネルギー 熱 普及啓発セミナー」に参加しました。

また家庭用での最終エネルギー消費の約半分は熱エネルギーですが、コロナ禍の終息による経済活動の復調と、露ウ戦争による天然ガスの流動性低下により、全世界的にエネルギー価格が高騰しています。

電気は光にも動力にもまた熱にも変換でき、長距離輸送も可能なため、私たちの暮らしにとって必要欠くべからざるエネルギーですが、その多くは熱→動力→電気という順で発電されているため、発電所でのエネルギー変換効率はトップクラスでも約55%と45%は放棄していることになります。

しかも送電時や変電時にも少しずつ損失が生じるので、末端で熱エネルギー利用をする頃には50%を割り込むことも珍しくありません。

一方、一般的な家庭用(灯油・ガス)ポイラーではエネルギー変換効率が低いものでも85%以上、高いものでは潜熱回収技術の利用によって100%超であり、大幅に有利です。

つまり、熱エネルギーは使用するその現場で作るのが有利と考えられますが、近年叫ばれる温暖化抑制の動きから低炭素化(ゼロカーポン)でこれを実現するにはまさに「再生可能エネルギー 熱」をいかにうまく実現するかが決め手といえます。

各業界とも国内を代表する一流の講師ぞろいで大変ためになるセミナーでした。当社でもますます研究を深め、お客様のお役に立てるよう技術を磨いて参ります。

昨日に引き続き、本日は長野県のエコレットカンパニーさんを訪問してきました。高山社長もペレットやストーブに携わり始めて10年以上になるベテランで、現在は息子さんと一緒にお仕事されていますが、当初は営業から設置工事、メンテナンスから経理まで一人でこなしていたというスーパーマンです。

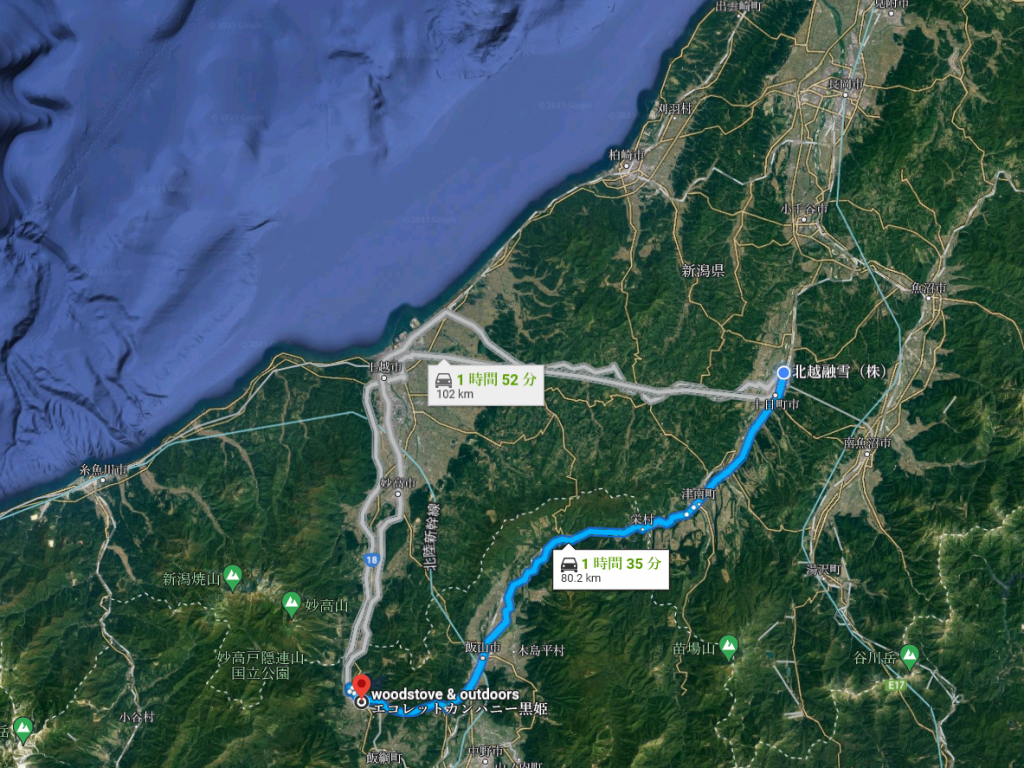

北越融雪からは車で約1時間半の道のりです。

ショールームに到着するとカギがかかっていて、人気(ひとけ)が無い…。ちょっと不安になりかけたころ、高山社長が到着しました。

お話を伺うと、ペレットが大型トラックで24袋×650kgも届いたので、 午前中から昼休みも返上で一人で倉庫へ横移動していたのだとか!いやはや驚きです…

ショールームの中には選りすぐりのストーブが並んでいました。

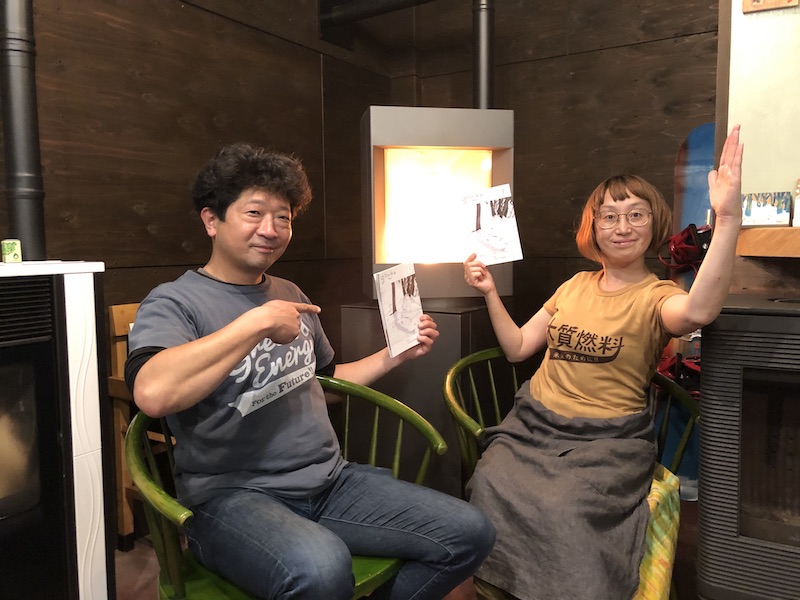

こちらでも2時間余り滞在させて頂き、次年度の参考になるお話を沢山伺うことができました。 写真左が高山社長、中央が大橋、右が宮腰です。

信濃町から十日町市へ帰る途中、現在お問い合わせ対応中の宿泊施設改修プロジェクトの下見で野沢温泉にも立ち寄りました。

すると道々に警察官が立ち、何やら騒がしい様子。あたりを見回すと、今週末に当地の伝統行事「道祖神祭り」が行われるため、祭りの中心となる年男たちが木遣り歌を唱和しているところでした。その厳粛な風情に外国人観光客も大勢見入っていました。

野沢の道祖神祭りは「日本三大火祭り」 の一つにも数えられるほどの壮大さを誇るそうです。いずれ見に行きたいと思います!

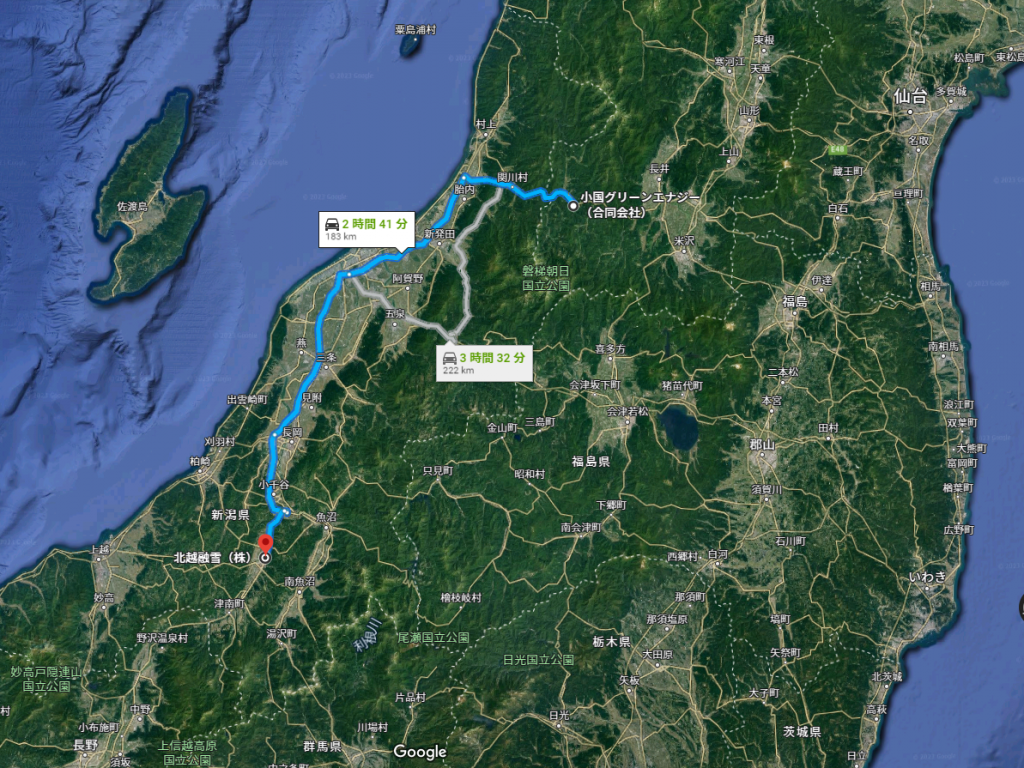

北越融雪から車を走らせること約3時間、10年以上も地域の森林資源を熱エネルギーとして有効活用したい、と「エネルギーの地産地消」を楽しくマジメに繰り広げている「ペレットマン!」こと小国グリーンエナジーさんを訪問してきました。

到着した我々を迎えてくださったのは、高橋あい子社長とご主人の睦人さん(普段は親しみを込めてムッチャンとお呼びしています)。かれこれ10年近いお付き合いになります。

またショールームを兼ねた本社社屋では所狭しと並ぶペレットストーブ、薪ストーブに火を入れて頂き、ぽっかぽかの状態でスタンバイしていてくれました。

エネルギーのこれからについて1時間ほど語り合ったころ、昨年竣工したペレットマンファクトリーをご案内いただけるとのことで、本社から2分ほど車で移動。

昼食はムッチャンもリノベーションに携わった小国町内の 茶飯美(さはんび)さんにてカレーをいただきました。

あれやこれやとたっぷり再生可能エネルギーの話をしまくり、充実した時間を過ごさせて頂きました。またこれからの商品づくりに活かさせて頂きます!