当社では毎年ペレットストーブがある暮らしの「フォトコンテスト」を開催しています。今年「特別賞」に輝いた小島様のお宅にお話しを伺ってきましたのでご紹介します。

「あともうひと部屋暖めたい」を実現したパワフルな温風モデル!

背面の温風吹き出しからダクトを延長することで、他の部屋にも温風を送ることが可能です。ダクト配管は新築やリフォーム工事中に、建築工事と並行して行いますので、設計段階からご相談ください。

融雪と再生可能エネルギー │新潟県十日町市

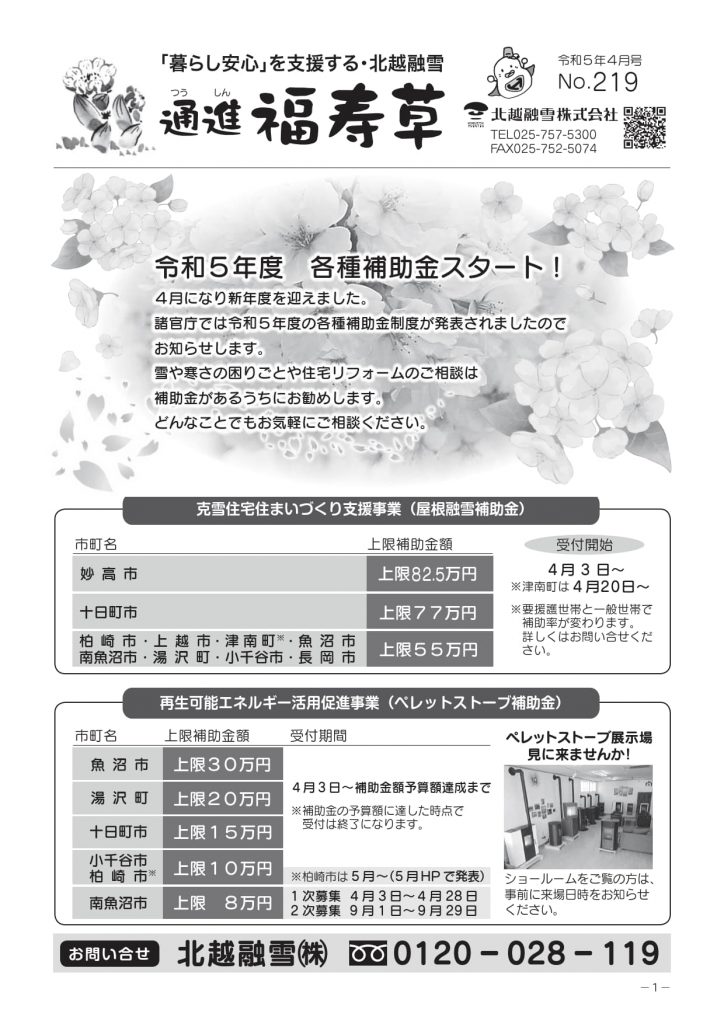

諸官庁では4月から新年度を迎え、各種補助金の受付が開始されました。 屋根融雪とペレットストーブの補助金情報をお知らせいたしますので、ご計画されている方は参考にしてください。

■ 克雪住宅住まいづくり支援事業(屋根融雪の補助金)

| 自治体名 | 補助金上限額 |

| 魚沼市 | 上限100万円 |

| 妙高市 | 上限82.5万円 |

| 十日町市 | 上限77万円 |

| 柏崎市 | 上限55万円 |

| 上越市 | 上限55万円 |

| 津南町 | 上限55万円 |

| 南魚沼市 | 上限55万円 |

| 湯沢町 | 上限55万円 |

| 小千谷市 | 上限55万円 |

| 長岡市 | 上限55万円 |

■ 再生可能エネルギー活用促進事業(ペレットストーブの補助金)

| 自治体名 | 補助金上限額 | 受付期間 |

| 魚沼市 | 上限30万円 | 2023年4月3日?補助金予算額達成まで ※補助金予算額に達した時点で受付終了となります |

| 湯沢町 | 上限20万円 | 上記に同じ |

| 十日町市 | 上限15万円 | 上記に同じ |

| 小千谷市 | 上限10万円 | 上記に同じ |

| 柏崎市 | 上限10万円 | 2023年5月1日? |

| 南魚沼市 | 上限8万円 | 1次募集 2023年4月1日?4月28日 2次募集 2023年9月1日?9月29日 |

3/26(日)に長野県北信のストーブ屋『エコレットカンパニー』さんでコロナ禍で延期となっていたオープニングイベント【ストーブまつり】が開催されました。

私、半戸も高山代表には大変お世話になっているので子連れでお伺いさせていただきました。現地はあいにくの雨模様にも関わらず、大勢のお客様がお見えになっており木質暖房の注目度の高さを感じました。

当日はペレット熱源によるバレルサウナも展示されてあり、暖かさに驚きました。気温が10℃と低かったのですがサウナストーブはもろともせず内部をあたためていました。

また、ペレットを使ったデコレーションでフォトスタンドを作るワークショップも体験させていただきました。

5歳の娘にはこれが一番ささり、集中して机に向かっていました。来場者を楽しませる工夫がたくさんあり、お伺いさせていただいてよかったなぁと感じました。

当社では全国各地のペレット工場やストーブ販売店さんから、ペレットの燃焼試験依頼を受けることがあります。

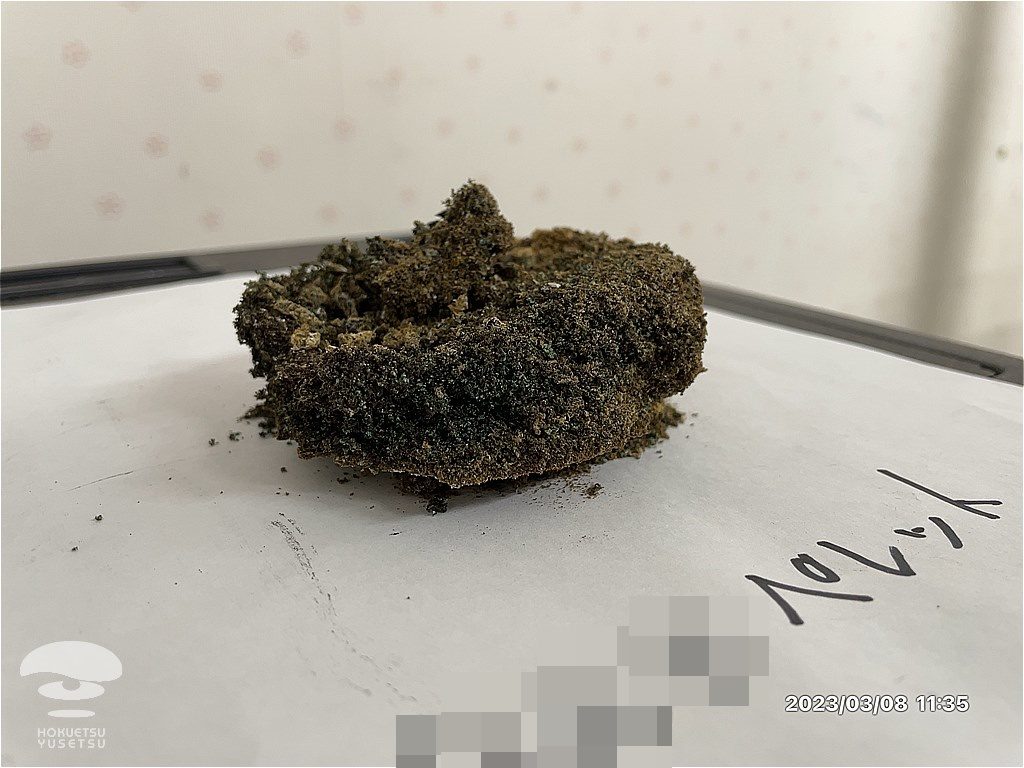

先日、主にスギ材を原料とした全木ペレットをストーブで燃焼してみたところ、分かりやすい「クリンカ(溶融灰)」が形成されたので、ご紹介します。

まずはペレット燃料の種類について。

現在国内で流通する木質ペレットはおおよそ3種類に分類されています。

.gif)

今回試験させて頂いたペレットはこの表の中央「全木ペレット」に分類されるもので、当社で現在中心的に取り扱っている「ホワイトペレット」と比べると、燃焼前の時点から見ためが随分違います。

左がホワイトペレット、右が試験燃焼した全木ペレットです。

ホワイトペレットは樹木の芯材が原料であり、全木ペレットは芯材のほか樹皮やその他の部分も混入していることから、外見上多少まだら模様であったり、濃褐色だったりする傾向にあるようです。

このペレットを当社取扱いのEDILKAMIN POINTでまる一日(約9時間)燃焼させてみたところ、燃焼ポットに灰の塊がビスケット状にゴッソリと残ってしまいました。

まるでポットの形なりに灰が固まり、8cm×8cm×2.5cmぐらいの大きさに固まっています。

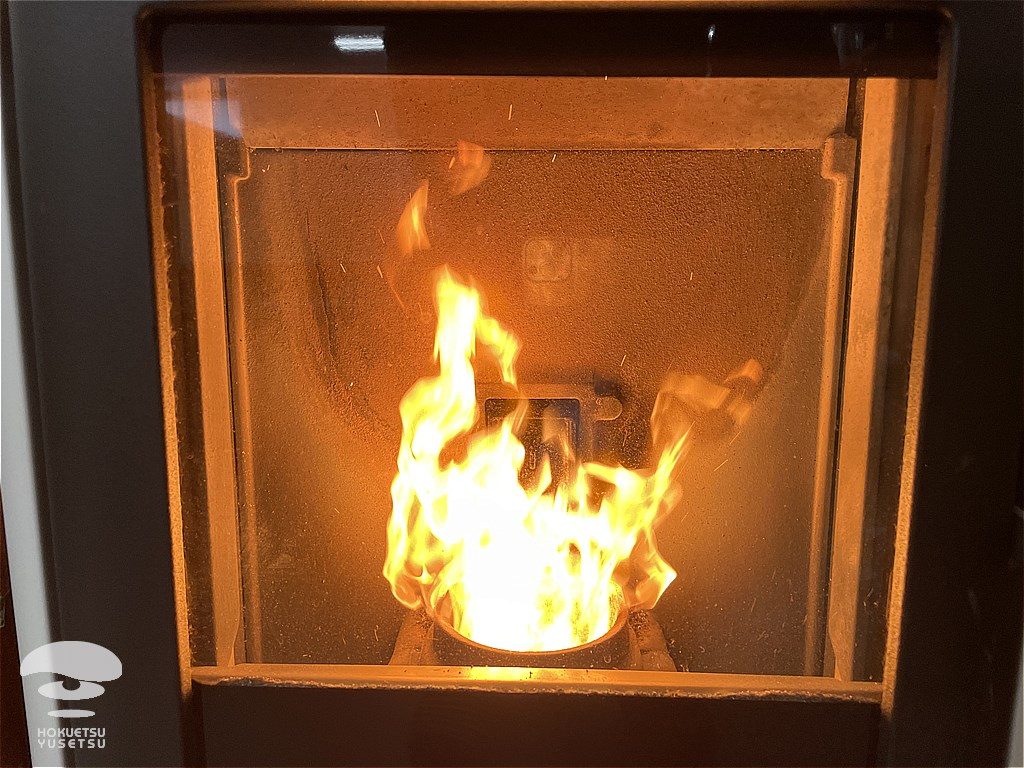

9時間燃焼していた間、前半から中盤までは調子よく黄橙色の炎が勢いよく立ち上がっていましたが、クリンカが大きくなり出すにつれ、後半の1?2時間ぐらいは炎が次第に赤みを増してゆらゆらと揺らめくようになっていました。

典型的な給気量不足、不完全燃焼に近づいた燃え方です。

このような状態では燃費も悪くなりますし、ススの発生も多くなります。

さらに場合によってはポット内に供給された新しいペレットにうまく着火できずに(失火)、つぎつぎに供給されるペレットでポットが山盛りになってしまうこともあります。

クリンカの発生原因については

「成長速度が速い植物、部位に多く生成物質が含まれています。雑草や竹などは樹木に比べてかなり成長が速いので、これらで作られたペレットは大量のクリンカーを発生させます。また樹木ですと樹皮側が幹中心部より成長速度が速いので樹皮部が含まれるほどクリンカーを発生させます。バークペレット、全木ペレットはクリンカーが発生するとお考え下さい。」(木質ペレットについて|葛西ユーロストーブ)

という情報がありました。

日本では戦後、スギがその「成長の早さ」と「加工のしやすさ」から建材利用を見込んで全国各地に植樹され、樹齢70年以上を経過した現在では多くが間伐もされずに放置されていることから、間伐材の出口戦略として「スギペレット」が出てくることが多いようです。

つまり、

スギ=成長が早い植物=クリンカができやすい(特に樹皮が混じっていると)

という関係性があるようですね。

当社でも海外からの輸入ペレットストーブを扱い始めたころ、燃料の種類によってクリンカが発生することについての理解が浅かったため、ストーブ設置初年度のお客様から

「お宅で買ったストーブは不良品だ!」

「いつの間にか火が消え、 ペレットがどんどん出てきて燃料タンクまでつながる」

というお叱りを受けて現場に行ったところ、同じようにポットの中にガチガチに固まったスギペレットのクリンカが溜まっていた、ということがありました。

結局「試しにこちらでもお試しいただけますか?」とご提供したホワイトペレットの時にはクリンカ発生が再現されず、結局ペレットの特徴によるものだった、ということが分かり、ホッと胸をなでおろした記憶があります。

家庭用ペレットストーブの場合、専門の管理員を置くわけにもいきませんし、毎日付き合う暖房器具ですので、このクリンカの発生にストレスをつのらせないためには、

「調達しやすさ」

「クリンカの発生具合」

「発熱量」

「価格」

などに注意しながらいくつかのペレット燃料を使ってみて、一番しっくりくるものをお選び頂くのがよいかと思います。

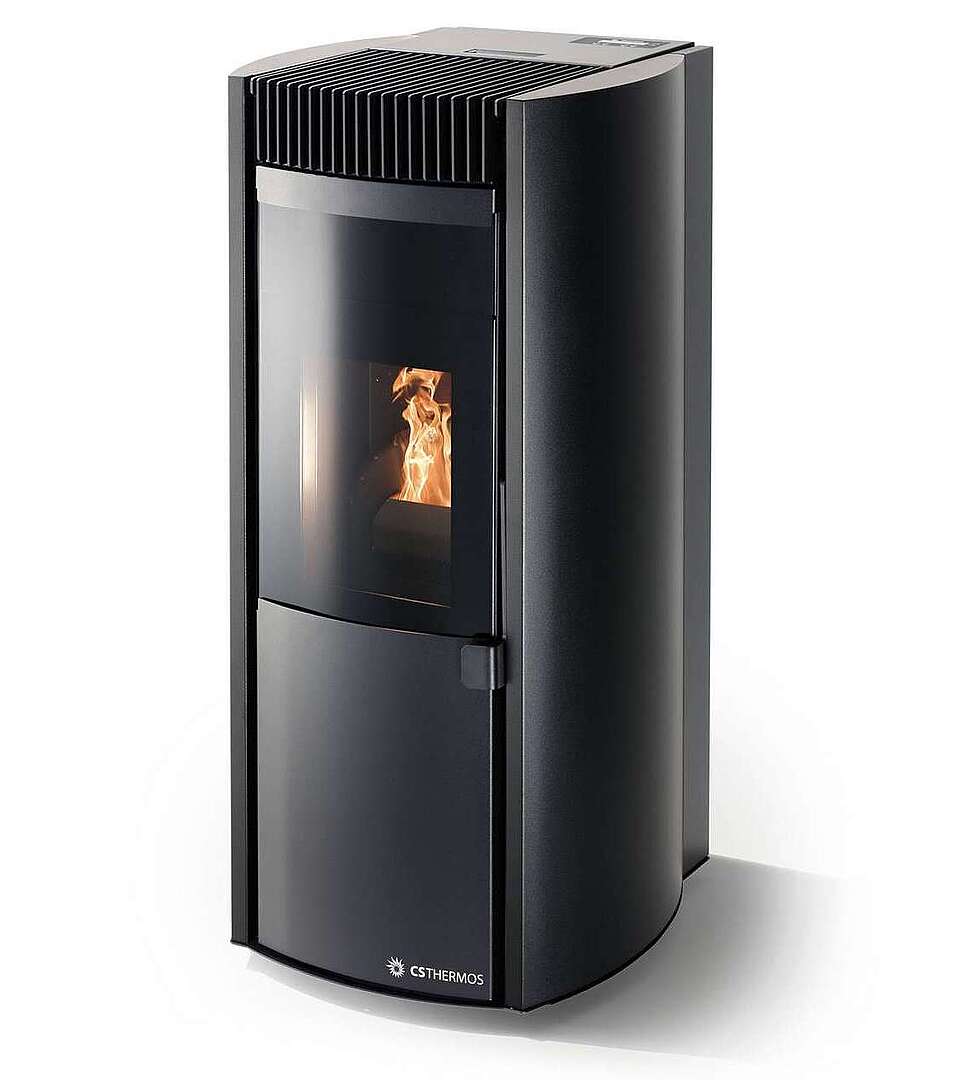

今春、イタリアから入荷予定のCS THERMOS GARDAでは、このクリンカを細かく砕きながら灰受け皿に落とすシステムが組み込まれています。

ご関心のある方は是非一度当社(0120-028-119)までお問い合わせ下さい。

試験燃焼のご相談も承ります。

2021年の晩秋、小千谷市お客様から「路面融雪をしたい」とご相談がありました。さっそく現地調査にお伺いしてみると、大屋根からの雪が自然落下で小屋根に落ち、その雪をさらに人力で道路まで落として排雪する、という構造のお住まいでした。

降ったばかりの新雪は密度0.1t/m3程度とフワフワ、サクサクしていますが、上屋根から小屋根に落ちて積もっている雪は、自然積雪の上に上屋根からの雪がのしかかるため、とても重いうえに固く締まっていきます。

時としてその重さは新雪の5倍近く、0.5t/m3近くになることがあります。

これを人力で雪下ろしするというのが、いかに骨の折れる作業かというのは言うまでもありません。

まして今回ご相談のお客様は会社経営者であり、夜遅く仕事を終えて帰宅するころにはヘトヘトになっておられました。気力体力ともに万全の状態で雪下ろしに臨むのは中々難しいことだったのです。

しかも大屋根→小屋根、小屋根→道路と2段階で落としたガチガチの雪を、地面からの熱エネルギーだけで処理するには、放熱出力を相当大きく設計したとしても、うまく融かし切れない可能性が高かったため、何とか屋根雪は屋根の上で処理できないか、というアプローチで考え始めたのです。

そこで当初は「への字」型の大屋根を片流れ屋根に変更し、住宅裏手側に全て落としてしまおうかと考えました。

しかし具体的に建築的な検討を進めていたところ、当初案では落雪した雪が敷地境界を越えて隣地まで飛び出してしまうことが判明し、検討をやり直すことに。

それならば、と第二案として計画し直したのが以下の図面。

「への字」大屋根の道路側を途中から折り曲げるアイデアです。

折り曲げた大屋根と従来人力除雪が必要だった小屋根を融雪改修する計画にしました。

という成果を期待したものです。

うまく行ってくれることを期待して迎えた初めてのシーズン。お客様の使い方がお上手だったこともあり、悩みの種だった小屋根の雪はきれいになくなっていました。

エネルギー価格も、配管資材の価格も高騰し、環境負荷をどれだけ小さくするか、が問われている今日。

「力任せにエネルギーを加えて雪を融かす」というご提案ではなく「いかに永く快適にお客様がこの土地に住み続けられるか」を考えながら、お客様と共に歩んで行きたいと考えています。

大橋です。日頃お世話になっている建設会社さんから、役員人事のお知らせを頂きました。ご昇任だったこともあり、ほんの気持ちで生花をお贈りしたのですが、その時の対応が素晴らしかったのでご紹介します。

2/28AM「新潟市 胡蝶蘭」で検索したところ「細川洋蘭農園」さんがヒット。電話にて注文方法や届け方について確認した後、FAXフォームのPDFをダウンロードしてお送りしました。

しばらくすると先方から

「ご注文ありがとうございました」

とのTELとメール。

ここまでならごく普通のやり取り、と思っていました。しかしせっかくご丁寧なメールを頂いたので

「日頃大変お世話になっているお相手の役員交代(昇任)ですので、何卒宜しくお願い致します。」

と当方からもメールをご返信しました。

すると2/28夕方には

「翌日お届けするお花はこんな風に仕上がりました」

と写真が添付されたメールが届きました。

ここで

「確かに贈り主は自分が注文した花の姿を見ることができないし、

どんな仕上がりになったか気にされるお客さんもいるかもしれないな…。

素晴らしいサービス精神。」

と少々驚いていました。

そして翌3/1AM

「さきほど確かにお客様のところにお花をお届けしました。」

とのTELとメール。これですっかり感激して細川さんのファンになってしまいました。

建設工事と比べれば、一件当たりの代金は遥かに小さい生花店さんというご商売ですが、実に細やかな心配りで実物のお花を見ることのできない贈り手に対して不安や不満を抱かせない、素晴らしいサービスです。

ひるがえって当社ではお客様やお取引先に対して

「こっちは心配しているのにいつまでも連絡一つ寄越さないで!」

とご心配やご不自由をお掛けしていないだろうか…とヒヤリとしました。

また今度生花をお届けする機会があればまた細川さんにお世話になりたいと思いますし、もし皆さまも機会があればぜひお電話されてはいかがでしょうか。

所在地: 〒950-0114 新潟県新潟市江南区茗荷谷 西囲1159

営業時間: 営業中 ? 営業終了: 18:00

電話: 025-276-6198

以前より融雪・暖房用熱源機でお世話になっている、長府工産株式会社さん(山口県下関市)を訪問させて頂きました。

山口県では2018年ごろから全国トップクラスの大量かつ高純度の水素を生成するという同県の強みを活かし「水素先進県」の実現を目指して県内外の企業に協力を呼び掛けていました。

長府工産さんでも灯油を代替する新エネルギーとして、水素ガスを直接燃焼させるボイラーの開発を手掛けておられるとは聞いていたのですが、コロナ禍のため計画した視察が延び延びになっていたところ、ようやく実現したものです。

当社のある新潟県十日町市から下関市までは新幹線を利用してもおよそ8時間の長旅。終業間際の訪問では十分な視察も難しいため、ホテルに一泊して翌日の視察となりました。

まずは本社で社長・専務を表敬訪問させて頂き、技術課長さんから水素ボイラーの実証施設をご紹介頂きました。

約1時間ほど水素ボイラーについてご説明頂いたのち、車で15分ほど離れた生産拠点、亀浜工場をご案内頂きました。

すべては紹介しきれませんが、本社でも工場でも社員の皆さんが手を止めて爽やかにご挨拶下さり、風通しの良い社風と誠実な人柄が良い製品を作り出しているのだな、という印象を受けました。

忙しい中にも関わらず視察を受け入れて頂き、隅々までご案内頂きましたこと、改めて御礼申し上げたいと思います。

余談ですが、視察後8時間余りをかけてたどり着いた越後湯沢駅では吹雪でホームが凍り付き、日本列島の長さを肌で感じる一日でした。

前回、

電気料金高騰!いま改めて脚光を浴びる「ペレットストーブ」とは?

という記事でCS THERMOS 社のストーブについて少しご紹介しました。

ペレットストーブでは固形の燃料を燃やす際、成分の一部が灰として燃え残ります。

一口に灰と言っても「サラサラしたもの」「ベタベタしたもの」「ゴツゴツと固まるもの」など、さまざまな特徴があり、中でもたちが悪いのが灰同士が融けながら固まり「クリンカー(※)」と呼ばれる溶岩のような焼結物が発生する場合です。

(※)クリンカーとは、鉱物や無機物質が焼き固まったもの。 焼塊(しょうかい)ともいわれる。 クリンカーを作るためには、原料の中に融点の低い物質が少量含まれることが条件になる。 原料を1500度近くまで熱し、その後急激に冷やすことでクリンカーができる。

(出典:https://plant.ten-navi.com/dictionary/cat07/5364/)

ペレットに限らず私たちの身の回りで物が燃えるときには(1)可燃物(2)酸素(3)熱源の3つの条件がそろうことが必要であり、俗に「燃焼の三要素」などと呼ばれることもあります。

一方、ペレットストーブの燃焼ポットは、新鮮空気を取り入れるためのスリットや通風孔が空いているのですが、ここが灰やクリンカーにより目詰まりすると酸欠により燃焼が持続できなくなって、次第に炎が赤黒くなり途中失火に至ります。

ヨーロッパでも北部は森林資源が豊富で安価なのですが、南部や地中海沿岸では良質の材木が入手しづらいといった事情から、農業副産物(オリーブの種やナッツの殻など)の使用が試みられてきました。

この際やはり種や殻は燃え残りやすい素材であり、燃えた後も元の姿をとどめたまま灰になるため、燃焼の持続性に問題がありました。スペインやイタリアのメーカーではこれに対処するため、灰を砕くようなメカニズムをストーブに組込むことで連続燃焼を可能としたのです。

当社でも当初はLASIAN(スペイン)、のちにCS THERMOS(イタリア)のストーブを取扱って、様々な条件下で燃焼試験を行いました。CS THERMOSのストーブには一定時間ごとに燃焼灰をすりつぶしながら排出するエコ・マルチバーナーを搭載しており、ストーブの前扉を開けずに長時間の連続運転が可能です。

今後は高気密高断熱住宅にも対応の密閉型(シールド)モデルも日本市場にご紹介する予定。 早ければ4月上旬にも日本上陸の見通しです。

当社では、他社様施工の設備について同程度の使い勝手を維持できるよう保守点検のサービスを提供しています。お客様よりご連絡があり、下屋根は雪が消えるが大屋根が消えないとの問い合わせをいただきました。

このお宅は大屋根と玄関屋根でそれぞれ独立したシステムのため、大屋根側のシステムに不具合が生じているようでした。そこで屋根裏にある分岐ヘッダーを確認しました。

ヘッダー付近に空気だまりがあることが確認できたため、気密検査を行い漏水調査を行いました。

気密検査の結果、保持できず内圧が落ちることがわかりました。つまりシステムのどこかから逃げている可能性が高いようです。そこで漏れ箇所を特定するため、建物を観察します。

雪の着色から大屋根の雨どい内にて不凍液の漏れが確認できました。降雪期は施工が難しいため、時期をみて修繕し再度検査することとなりました。このように設備の状況評価・調査確認を行うことで健全な状態に近づけ、お客様へ継続して使用していただけるようご提案をまとめていきます。